6.6 Интегральные спектры шаровых скоплений. Индексы металличности

Первое массовое определение интегральных спектральных классов шаровых скоплений произвела Кэннон (1929) по снимкам, полученным с объективной призмой. В основном при своих оценках она базировалась на распределении энергии в непрерывном спектре этих объектов, не учитывая того, что это распределение могло искажаться межзвездным поглощением света.

В 1946 г. Н. Мейалл (1946) в связи с измерением лучевых скоростей 50 шаровых скоплений определил и их спектральные классы, пользуясь обычными критериями спектральной классификации. Эти классы оказались заключенными в пределах А5 - G5 (в среднем, F8). Мейалл уже обратил внимание на трудности классификации, связанные с противоречивостью оценок, получавшихся при рассмотрении разных спектральных линий и полос. Популярности спектров скоплений (слабость линии К Са II и линий Sr II) оказались сходными с особенностями спектров звезд высокой скорости, относящихся к населению II типа по Бааде (к сферической составляющей Галактики). Мейалл отметил также, что 10 шаровых скоплений, расположенных в области галактического центра, имеют более поздние спектральные классы (в среднем, G2) по сравнению с большинством скоплений.

| Скопление | Hγ | CH/Hγ | Fe I |

| 6440 6637 6356 6522 5139 (ω Cen) 6229 5272 (M3) 6205 (M13) 5904 (M5) 5024 (M53) 7078 (M15) 6341 (M92) |

G5 G8 G2 G0 F8 F8 F8 F8 F8 F6 F6 F6 |

G5 G5 G5 F8 F7 F7 F7 F5 F5 F4 F3 F2 |

G2 G2 G5 F2 F0 F0 F1 F0 F0 F0 - - |

В середине 50-х годов Морган (1956) разработал методику применения двумерной МК классификации звездных спектров к классификации интегральных спектров шаровых систем и применил ее для анализа спектрограмм шаровых скоплений, полученных Мейаллом. Mopгaн ввел три системы классификации по отношению интенсивности полосы G к интенсивности линии Hγ (CH/Hγ), по абсолютной интенсивности линии Hγ и по интенсивности сильных линий Fe I в области λλ 4250-4400 А. Вторая система, очевидно, наиболее близка к системе, соответствующей температурной классификации. В табл. 6.4 для иллюстрации приведены результаты, полученные Морганом для некоторых скоплений. Три последних скопления в этой таблице невозможно классифицировать по линиям металлов, так как эти линии исключительно слабы или практически не наблюдаются. Спектры этих объектов похожи на спектры субкарликов. Первые три скопления имеют почти нормальное содержание металлов; у скопления NGC 6356 оно подобно солнечному.

Согласно Кинману (1959а) между спектральными группами Дейча и интегральными спектральными классами (СН/Нγ) скоплений Моргана существует зависимость, представленная в табл. 6.5, где приведены также соответствующие отношения содержания металлов в звездах скоплений к содержанию водорода по сравнению с аналогичным отношением для Солнца.

| Спектральная группа звезд-гигантов | Интегральный спектральный класс, CH/Hγ | (Fe/H)Cl/(Fe/H)☉ |

| A | G5 - G0 G0 - F5 |

> 1/10 < 1/10 |

| B | F7 - F2 | > 1/100 |

| C | F5 - F2 | < 1/100 |

Тогда же Морган (1959) предложил классификацию интегральных спектров шаровых скоплений, основанную на определении интенсивностей линий металлов в сине-зеленой области спектра, интенсивности G-полосы и на различиях в интенсивности непрерывного спектра по обе стороны линии Hζ. Вместо классификации по спектральным классам Моргай разделил шаровые скопления па восемь групп. К группе I относятся скопления с исключительно слабыми линиями металлов, к группе VIII - скопления с сильными линиями металлов. Между ними наблюдается непрерывное изменение интенсивности этих линий.

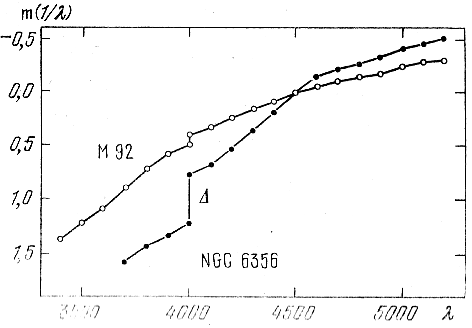

Вслед за этим появилась работа ван ден Берга и Хенри (1962), посвященная фотоэлектрической спектрофотометрии 21 шарового скопления. В кассегреновском фокусе 74-дюймового рефлектора обсерватории Дэвид Данлоп близ Торонто был помещен прибор с дифракционной решеткой, позволяющий осуществлять фотоэлектрическую запись спектра ядра шарового скопления в области λλ 3400-5200 А. Спектры почти всех наблюдавшихся шаровых скоплений оказались имеющими одну общую особенность: разрыв, или скачок, в уровне непрерывного спектра в районе λ 4000 А (рис. 89). Величину этого скачка, выраженную в звездных величинах, авторы обозначили символом Δ .

Рис. 89. Сравнение распределений энергии в спектрах бедного металлами скопления М 92 и сравнительно богатого металлами скопления NGC 6356 (ван ден Берг, Хенри, 1962).

На этом рисунке (ван ден Берг, Хенри, 1962) изображены кривые абсолютного распределения энергии в спектрах скопления NGC 6356, богатого металлами, и M 92 - скопления, бедного металлами. Величина Δ больше в спектре ядра NGC 6356, чем в спектре М 92. Линии металлов, как известно, более многочисленны в ультрафиолетовой области спектра Солнца и других подобных ему по температуре звезд. Ван ден Берг и Хенри (1962) приводят гистограмму, показывающую долю энергии (ελ), поглощаемую фраунгоферовыми линиями в спектре Солнца, по уже упоминавшимся ранее данным Мишара (1950). Образовав разность между кривыми абсолютного распределения энергии в спектрах NGC 6356 и М 92, они получили кривую распределения поглощения фрaунгоферовыми линиями в спектре NGC 6356 по отношению к такой же кривой в спектре М 92, сходную с гистограммой, построенной для Солнца.

Таким образом, можно считать, что наблюдаемые различия распределений энергии в спектрах скоплений NGC 6356 и М 92 обусловлены в основном различием в содержании металлов у звезд этих скоплений. Между параметром Δ и моргановской группой скопления, характеризующей интенсивность металлических линий, существует довольно тесная корреляция (Ван ден Берг, Хенри, 1962). Поэтому ван ден Берг и Хенри предложили называть параметр Δ параметром металлического изобилия. Введя монохроматические показатели цвета С (41-45), С (46-51), С (39-45) и С (45-51), где С (41-45), например, есть разность между m(1/λ) при λ 4100 и λ 4500 А на кривых распределения энергии, подобных изображенным на рис. 89, ван ден Берг и Хенри образовали их комбинации

|

|

(6.3) |

|

|

(6.4) |

коррелирующие с величиной параметра Δ . Корреляция параметров Φ и Ψ с моргановскими группами скоплений оказалась еще более тесной, чем и случае параметра Δ , и стало ясно, что эти параметры также можно рассматривать как параметры металлического изобилия. Однако, по-видимому, в связи с трудностью их определения для слабых и далеких объектов, параметры Δ , Φ и Ψ не получили широкого распространения. Следующим шагом в поисках более доступного измерениям параметра, или индекса, металличности шаровых скоплений явилось обращение ван ден Берга к параметру Q, определяемому с помощью широкополосной UBV-фотометрии соотношением (3.56). В 1966 г. ван ден Берг (1967) произвел фотоэлектрические измерения в системе UBV 49 шаровых скоплений, используя диафрагмы с диаметрами отверстий, близкими к 3' и 6'. Объединив свои результаты с результатами фотоэлектрических измерений шаровых скоплений, полученными другими авторами, в частности, Джонсоном (1959) и Руссо (1964), ван ден Берг опубликовал значения (В - V) и (U - В) для ядерных областей 64 шаровых скоплений нашей Галактики. Вычислив для каждого скопления параметр

|

|

(6.5) |

который считался когда-то (см. § 3.10) не зависящим от избирательного поглощения света, ван ден Берг обнаружил, что он подобно параметрам Ф и 4я коррелирует с моргановскими группами интенсивности линий металлов в спектрах шаровых скоплений и назвал его индексом металличности шаровых скоплений.

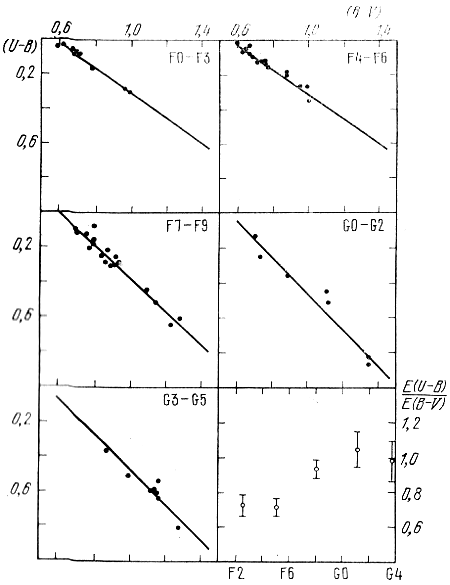

В действительности, как показал Расин (1973), параметр Q не является параметром, не зависящим от поглощения. Коэффициент при (В - V) в формуле (6.5) нельзя считать постоянным (см. § 3.10). Это было выяснено еще ранее для звезд (Шмидт-Калер, 1961; Хартвик, Мак Клюр, 1972). То же самое оказалось справедливым и для шаровых скоплений.

Рис. 90. Линии нарастающего поглощения для шаровых скоплений разных спектральных классов и зависимость между Е(U - В)/Е(B - V) и спектральным классом скопления (Расин, 1973).

На рис. 90 (Расин, 1973) показан ход линий нарастающего поглощения для шаровых скоплений разных спектральных классов, а также зависимость между средним значением Е(U - В)/Е (В - V) и спектральным классом скопления.

Учтя избытки цвета, определенные рядом авторов для 24 шаровых скоплений нашей Галактики с известными спектральными классами, Расин (1973) получил зависимость между нормальными показателями цвета (U - B)0 и (В - V)0 этих скоплений, представленную в табл. 6.6.

| (В - V)0 | (U - B)0 |

| 0m,60 | 0m,010 |

| 0m,65 | 0m,050 |

| 0m,70 | 0m,105 |

| 0m,75 | 0m,175 |

| 0m,80 | 0m,255 |

| 0m,85 | 0m,360 |

| 0m,90 | 0m,500 |

Корреляции Q с металличностью скорее отражают зависимость Q от Е(В - V), чем от спектрального типа скопления (Хейнс, 1977а), поскольку скопления поздних типов концентрируются к центру Галактики, испытывая более сильное поглощение, чем скопления ранних типов. Таким образом, параметр Q, определяемый выражением (6.5), не может считаться индексом металличности шаровых скоплений. Вместо него в качестве параметра, свободного от влияния избирательного поглощения света, Расин предлагает пользоваться параметром

|

|

(6.6) |

определяющим значения (U - B) в точках пересечения линий нарастающего поглощения шаровых скоплений с линией (B - V) = 1m,0. Параметр R* коррелирует со спектральными классами скоплений и группами Моргана, характеризующими интенсивность линий металлов в их спектрах. Значения R*, близкие к 0,3, соответствуют классам F2 - F8 и группам I - IV Моргана, значения близкие к 0,5 - классам G2 - G5 и группам VI - VIII.

В дальнейшем разные авторы вводили и другие индексы металличности IM шаровых скоплений (см., например, Кукаркин, 1974а). Все они так или иначе калибровались с помощью немногих определений величины [m/H], основанных на методе кривых роста, и по ним в свою очередь множеству скоплений затем приписывались значения [m/Н], полученные путем усреднения этих индексов, приводимых к различным системам.

Существенную роль в определении значений [m/Н] начали играть ультрафиолетовые избытки δ(U - В) звезд скоплений после того как Уоллерстейн и Карлсон (1960), определив по методу кривых роста содержание металлов [m/Н] у тринадцати субкарликов, обнаружили четкую корреляцию между величиной δ(U - В) и величиной [m/Н] у этих звезд. Рост δ(U - В) соответствовал уменьшению [m/Н]. При этом за содержание металлов принималось среднее из содержаний Na, Mg, Si, Ca, Sc, Ti, Cr, Fe и Ni.

Перейдем теперь к рассмотрению корреляций между разнообразными характеристиками шаровых скоплений.

<< 6.5 Спектры ярких звезд шаровых скоплений. Содержание тяжелых элементов в их атмосферах | Оглавление | 6.7 Корреляции между физическими характеристиками шаровых скоплений Галактики >>

|

Публикации с ключевыми словами:

звезды - Скопление

Публикации со словами: звезды - Скопление | |

См. также:

Все публикации на ту же тему >> | |